ホルモン分泌の病気

今回はホルモンの病気を4つ合わせてお伝えします。

ホルモンは「ホルモンバランス」「男性ホルモン」「女性ホルモン」など言葉としてはよく耳にするかもしれません。「インスリン」なんかも有名ですね。フリー百科事典を見ると以下のように書かれています。

生体の外部や内部に起こった情報に対応し、体内において特定の器官で合成・分泌され、血液など体液を通して体内を循環し、別の決まった細胞でその効果を発揮する生理活性物質を指す。ホルモンが伝える情報は生体中の機能を発現させ、恒常性を維持するなど、生物の正常な状態を支え、都合よい状態にする重要な役割を果たす。ただし、ホルモンの作用については未だわかっていない事が多い。

ちょっと長くて難しいですが(-_-;)…「生体に起こったことに反応して分泌され、生体を正常で都合のいい状態にする大事な物質」がホルモンです。また、ホルモンを分泌する臓器を内分泌臓器、その病気を内分泌疾患と言います。

ホルモンは多くの種類があり各臓器から分泌されます。病気としては、

- ホルモンが出過ぎる=ホルモン過剰の病気 → 機能亢進症

- ホルモンが足りない=ホルモン不足の病気 → 機能低下症

があります。

今回は副腎(皮質)と甲状腺について、

副腎皮質機能亢進症、副腎皮質機能低下症、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症

の4つを順に説明します。

副腎皮質機能亢進症

副腎皮質からコルチゾールが過剰に分泌される病気です。「クッシング」、「クッシング症候群」とも呼ばれます。人や猫と比べて犬(高齢、小型犬)で発生が多い病気です。診察でずっと使わせてもらっている製薬会社のパンフレットを使って説明します。

原因

副腎の腫瘍またはホルモンの分泌を命令している脳(下垂体)の腫瘍

☆犬では9割が下垂体性と言われます。

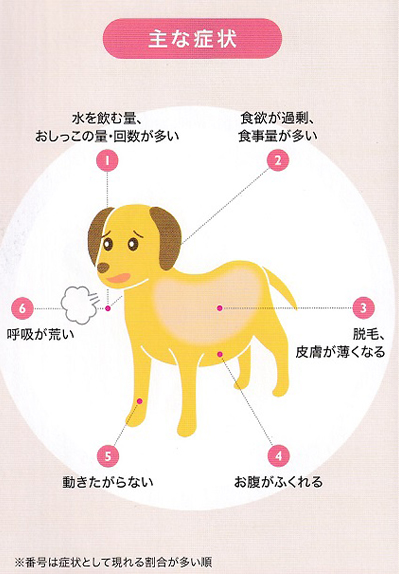

症状

どれもすぐには病気と感じにくい症状だと思います。そしてクッシングの時だけにあらわれる症状でもありません。

あてはまる症状が多いと、「もしかしたらクッシングかな」と疑って、飼い主さんに詳しく話を聞いていくことになります。

合併症として、皮膚病や糖尿病や血栓症があります。

最近発表された診断ツールでは、多飲は2点、太鼓腹は3点などの点数を設けて、合計点からクッシングの可能性を評価しています。

診断

- 特徴的な症状があること

- 検査薬を使ったホルモン測定(ACTH刺激試験、低用量/高用量デキサメタゾン抑制試験)

- 腹部超音波検査

- CT/MRI検査(下垂体腫瘍の大きさを調べる重要な検査です。ただ、設備を持っている病院が限られること、全身麻酔、費用などからハードルの高い検査になってしまうのが難点です。)

☆検査の結果、グレーゾーンと判断し、臨床症状の経過観察と定期的な検査を行う場合もあります。

治療

下垂体腫瘍の大きさが重要

- 1cm以上→巨大腺腫→放射線治療や外科手術→内科治療に移行

- 1cm未満→微小腺腫→内科治療:ホルモン抑制薬の内服(アドレスタン、デソパン)

☆犬ではほとんどが微小腺腫であり、内科治療が選択されることが多いです。

☆内科治療は対症療法であり、原因を治しているわけではないので、お薬を勝手にやめたりせずに、かかりつけ医で定期的に診察を受けることはとても重要です。

予後(病気の経過)

内服で症状を抑えて寿命まで生きられることがひとつのゴールになります。

多くはないかもしれませんが、下垂体腫瘍が大きくなってきた場合には、認知症のような症状があらわれたり、発作が起こったりすることがあります。また、血栓症による突然死もゼロではありません。

副腎皮質機能低下症

副腎皮質から分泌されるグルココルチコイドと副腎髄質から分泌されるミネラルコルチコイドの両方または片方の分泌が不足する病気です。「アジソン病」とも呼ばれます。

発生はそこまで多くありませんが、この病気も人や猫と比べて犬で多いです。

原因

自己免疫が関わっていると考えられていますがはっきりわかっていません。

症状

元気消失、食欲不振、嘔吐、腹痛などが挙げられますが、アジソン病に特徴的な症状はありません。気づくのが難しい病気で「潜行性」と表現されます。

イベント事(トリミング、通院、来客、旅行など)の時にだけ症状があらわれることもあります。一方、重症例ではショック状態で救急治療が必要な場合もあります。

診断

- 慢性的で特徴のない症状

- 血液検査(典型例では電解質異常が認められることが多い)

- (検査薬を使っての)ホルモン測定

治療

ホルモン薬の投与(フロリネフ、コートリル)

予後(病気の経過)

ホルモン薬の投薬で維持できていれば予後は良好です。

甲状腺機能亢進症

甲状腺からの甲状腺ホルモン分泌が過剰になる病気です。糖尿病と並ぶ猫の代表的な内分泌疾患です。多くは8才以上の高齢でみられます。純血種でも雑種でも発生があります。

原因

腺腫、腺癌、過形成による甲状腺ホルモンの過剰分泌

症状

甲状腺ホルモンは代謝を活性化するホルモンです。甲状腺ホルモンが過剰になると代謝亢進による症状があらわれやすいです。よく食べるのに痩せる(過食と体重減少)、よく動く、興奮気味であるというイメージです。

ただ、これらの症状が出ない場合もあります。また、食欲不振、下痢、嘔吐、元気消失など、イメージと反対の症状が出ることもあります。

甲状腺ホルモンは心臓や腎臓にも作用するため、心不全症状や腎臓病症状や高血圧にも注意が必要です。

診断

- 体重減少(痩せてきている)

- 甲状腺ホルモン測定

- 血圧測定

治療

- ホルモン抑制薬の投与(チロブロック、メルカゾール)

☆小さくて薄い動物用薬が発売されました!「飲ませやすい!」と好評です(^^) - 食餌療法

- 甲状腺切除手術

予後(病気の経過)

高齢の猫での発生が多いので、特に慢性腎臓病の合併にも注意が必要です。お薬を飲んだり通院したりすることが苦手な猫も多いので、どのくらい治療やモニタリングができるのかにも左右されます。

甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモン分泌が不足する病気です。クッシングと並ぶ犬の代表的な内分泌疾患です。若齢から老齢まで幅広く発生があります。ゴールデンレトリーバ、ビーグル、トイプードル、ミニチュアシュナウザーなどが好発犬種と言われます。

原因

甲状腺の委縮(炎症性/特発性)によるホルモン分泌の低下

症状

代謝を活性化する甲状腺ホルモンが足りなくなるので、活気がなくなります。「元気がなくなった」、「年を取ったように感じる」、「ご飯の量は変わらないのに太ってきた」、「表情が乏しくなった」などを飼主様からよく聞きます。また唇や目の周りや首の背中側の皮膚が分厚くなったり(皮膚の肥厚)、尾や体幹が脱毛したりといった皮膚症状が出ることも多いです。さらに、神経症状(木馬用歩行、斜頚、てんかんなど)を呈する場合もあります。

※ユーサイロイドシック症候群Euthyroid sick syndrome; ESS

冒頭でお伝えした通り、ホルモンは体に起こったことに反応して分泌され、正常で都合のいい状態をつくることが仕事です。例えば何か病気があった場合には代謝を上げることよりも病気を治す作用を働かせた方が、体にとって良いことです。ですので、他の病気がある場合も甲状腺ホルモンの分泌は下がります。つまり、甲状腺機能低下症ではないけれど、甲状腺ホルモンの分泌が少ない状態です。これをユーサイロイドシック症候群といいます。

診断

- 特徴的な症状 特に元気消失と皮膚の肥厚や脱毛

- ホルモン測定(高齢では正常でも低めなことも多いです。)

- エコー検査

☆各検査から、他の病気がないか確認することが重要

治療

ホルモン薬の投与(レベンタ、チラーヂンS)

僕たちが使う教科書や専門書にはよくこんな写真が載っています。

治療前

「悲劇的顔貌」と言われます

治療後

☆治療で改善がない場合はESSも考慮し、診断を見直します。

予後(病気の経過)

ホルモン薬の投薬で維持できていれば予後は良好です。4つの内分泌疾患を御紹介しました。

これらの病気は診断も治療も一筋縄ではいかないことが多いです。

その病気を疑い、診断材料が複数そろったら、治療をやってみて、症状の改善を確認する。という流れが、より大切だと感じています。また、測定値だけに左右されず、わんちゃんやねこちゃんの実際の症状を見ながらオーダーメイド的にやっていくことがもうひとつのポイントだと考えています。